臨床は突き詰めて考えると、診断(評価)と治療です。

その診断と治療の境界線である「検査閾値」と「治療閾値」についての解説記事です。

そして、診断という視点にたって、理学療法士が治療アプローチする意味を考えてみます。

(タイトルが意味不明ですが、気にせず読んで頂ければと思います。)

この記事の目次

なぜ検査をするのか?

患者の症状の原因について、いくつかの仮説を挙げる事はできているが、そのいくつかの仮説に優劣をつけられないでいる場合には、診断(判断)に関わると考えられる検査をすすめていく事になります。

この場合、以下の二つの選択肢のうちの前者の行動をとることになります。

- 1つは、原因が未だに分からないので、さらに診断に関する検査をすすめる。

- もう1つは、原因はわからないが、分かったところで治療の必要性自体がないので診断に関する検査を行う事とやめる。

この2つは判断後の行動がまったく異なります。検査を「する」か、「しない」か、です

この2つが置かれている状況の違いは、治療の必要性です。原因が分からない事は共通していますが、「治療は必要である」という場合にのみ、診断に関する検査が進められます。

先に挙げた状況の例では、検査をすすめる事を選択していますが、その理由は、検査をすすめる価値がある(治療を行う必要があるとしている)からです。

診断が適切に行われる必要がある時に行われる「検査」。では、どのような理由(視点)から必要と考えられるのでしょうか?

基本となるアプローチ法は、3つあります。(下図参照)

まず1つ目は、蓋然性と言われるもので、症状を確認した主治医が、「選択的に最もありそうな疾患」がまだ仮説内に残っている時に、その疾病に関する検査が行われます。(蓋然性に基づくアプローチ)

次に2つ目は、予後を考慮したもので、診断されず治療されないままなら重症になるであろう疾患がまだ仮説内に残っている場合です。この場合も、その疾病に関する検査が行われます。(予後に基づいたアプローチ)

最後に3つ目ですが、実用性と言われるもので、治療すれば良好な反応が期待される疾病がまだ仮説内に残っていれば、その疾病に関する検査が行われます。(実用性に基づくアプローチ)

これらの「蓋然性・予後・実用性」という視点から、検査を進めていく価値はなくなっていると判断されると、先ほど挙げたような、「原因はわからないが、分かったところで治療の必要性自体がないので診断に関する検査を行わない。」というような判断に行きつきます。

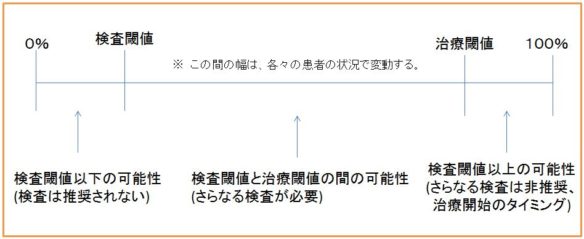

この、検査をすすめていくか否かの判断の切り返し地点になるのが検査閾値です。

検査閾値:検査をするべきか否かを分ける閾値

→検査閾値を越えなければ検査は行われない。検査閾値を越えると検査が行われる。

端的にまとめると、

原因が分からないにも関わらず検査を行わない理由は検査閾値を越えないからです。

検査閾値を越える理由は、上記の3つ(蓋然性・予後・実用性)から治療実施の可能性があるからです。

また、検査を行う事をやめるポイントがもう1つあります。それは、もう他に競合する仮説もなくなり、治療を進めてもいいと思えるくらいに診断が確からしく思えるなら、主治医はこの上方の閾値を越えた事になり、これ以上の検査が行われる事はなくなります。

この上方の閾値を治療閾値と言い、これを越えると治療にあたり、これを越えるまでは治療にはあたらず、治療閾値を越えるまで必要な検査が行われ続けます。

治療閾値:治療をすべきか否かを考える閾値

→治療閾値を越えなければ治療は行われない。治療閾値を越えると治療が行われる。

→治療閾値を越えるという事は、検査の必要性はなくなるので、これ以上の検査は行われない。

これらの事を図示すると以下のようになります。

この検査閾値と治療閾値は、患者の状態や置かれた状況によって変動します。

緊急性を要する疾病を疑っているなら、治療閾値は大幅に下がり(図の左側へ)、確定診断に至らずとも、治療にあたります。

逆に、ほぼ確定していても、治療開始までの時間的な猶予が十分にあるのなら、100%確定してから(限りなく近くなってから)治療に移ります。

また、診断としては確定していても、治療自体の必要性はなく、少し様子をみれば(時間をおくと)、自然回復するような場合も治療は行われないはずです。これも先ほど挙げた「予後」にあたる部分です。

先ほど挙げた、蓋然性・予後・実用性について解説を加えます。

ある患者が腰痛と下肢痛を訴えたとします。

例

蓋然性:椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症

予後:骨腫瘍、圧迫骨折

実用性:腰部の筋性疼痛・筋膜性疼痛、その他、機能的な問題(機能異常)

まず、可能性という観点から椎間板ヘルニアが主仮説となる場合が多いはずです。しかし、その中から、骨腫瘍を疑う何らかの情報が得られれば、血液検査・生化学検査やMRIなどが追加されます。(骨腫瘍を疑う→レッドフラッグサイン)

そして、主仮説である腰部椎間板ヘルニアの治療(ここでは手術を意味します。)と考えた場合に、仮にこの疾患であったとした時に、そもそも治療の必要性はあるかについて考慮した上で、さらなる検査の必要性が考慮されます。

もし、症状そのものが重症でなければ、仮に椎間板ヘルニアであっても、ここでは、これ以上の検査(MRIや椎間板造影、神経根ブロックなどの機能診断)の必要性はありません。

※ 「診断」という視点のみで考えた場合です。

仮に、「間違いなく椎間板ヘルニアだ」と、診断についての確からしさが向上しても、その後にとる行動に何ら変化が起きない(ヘルニアの大きさや状態で手術が選択されることはなく、あくまでも臨床所見で判断する)からです。

検査を進めていくのは、「もしその疾患であれば治療の可能性がある」という場合になるので、椎間板ヘルニアで確定しようがしまいが、「消炎鎮痛薬を処方して様子をみてもらおう」と思っている時に、これ以上の検査を進める事は過度に検査を実施していると言えます。

「予後」という視点から診た場合は、腰痛と下肢痛を伴う症状で、緊急手術を行うべき疾患がなく、また放置したとしても重篤な機能障害を残す可能性が認められなければ、候補には挙がりません。

例えば、進行する麻痺や、膀胱直腸障害などは、緊急手術を考慮に入れるべき状態ですので、検査閾値・治療閾値ともに下がりますが、ここではそれらがみられていませんので、「予後」という視点からみた診断は行われていません。

ここからは、もう1つの視点「実用性」です。

ここまでは、実用性について触れていませんが、私たち理学療法士による徒手的な介入を、診断学の中に落とし込むのであれば(部分的にではありますが)、「実用性」に含めて考える事ができると思っています。

※ 診断学に関するテキストの中で「実用性に、理学療法が含まれている」と明記されているものを確認したわけではありません。私自身の捉え方として以下を読んで頂ければと思います。

先ほどの、治療(手術)を行う事を考えていない主治医が、この患者に対して手術ではない別の治療法として、鎮痛薬と理学療法を処方したとします。

この患者は、蓋然性という視点から椎間板ヘルニアという診断がついていますが、治療閾値(手術を行う閾値)を越える事はなく、鎮痛薬が処方されました。

この場合、椎間板ヘルニアだから鎮痛薬を処方したのではなく、症状があるから鎮痛薬を処方しているはずです。このような状況の場合、仮に椎間板ヘルニアを確定する所見が出ていなくても、これ以上の検査が進められる事はなく、結局、鎮痛薬の処方に留まる場合が多いと思われます。(理由は前述の通りです。)

この行為を「対症療法にすぎない」と言って悲観的に思う理学療法士も多いですが、これは妥当な行動だと思っています。(私がこんな事を言える立場ではないのは重々承知の上で書かせて頂いています。)

診断は蓋然性という視点から妥当で、尚且つ、それを越える副仮説が出現していない事から、椎間板ヘルニアという診断が決まります。

しかし、治療閾値を越える事はないので、椎間板ヘルニアの確定診断はそもそも必要ない状態で、症状に対する鎮痛薬を処方して、様子をみてもらいます。

新たな診療方針が決定されるとしたら、この「様子をみる」という行為が、失敗に終わった時です。それまでは、余計な仮説生成は必要とされず(それどころか、必要以上の仮説生成はリーズニングエラーとされます)、まずは、現時点まで行ってきた推論がどうであったかの結果待ちとなります。

一般的には、鎮痛薬については2週間前後で、理学療法などの保存療法に関しては数か月の期間が、「推論がどうであったかの結果待ち」の期間になるかと思います。

もし、この期間を越えても効果のみられない治療を繰り返し、再度、診断(評価)に戻るという事ができていないなら、それはリーズニングエラーです。

椎間板ヘルニアと診断されているが、椎間板ヘルニアと確定する所見は得られていない。

理学療法の治療対象には、機能的な問題を中心とした痛みで、構造障害では説明のつかない疼痛の一部が含まれます。(他の意見もあるかと思いますが、このまま進めます)。

この機能的な問題は、実際に評価・治療に当たってみなければ分かりません。

つまり、治療すれば良好な反応が期待される疾病が、まだ仮説内に残っている状態と考える事ができ、治療によって良くなるのであれば、「機能的な問題が隠れていた」という解釈をする事ができます。

その機能的な治療を得意としている理学療法士に、「実用性」という視点からの診断に関する一部を依頼している状態と考える事ができると思っています。

もし、理学療法士よる機能的な腰・下肢痛への介入で、症状が改善するのであれば、結果論的に、

「実用性」という視点から機能的な疼痛が存在していて、その治療が功を奏したと判断できます。

診断はそのまま「椎間板ヘルニア」かもしれませんが、「いわゆる椎間板ヘルニアの病態」と考えているかというと、少し状況が違います。

いわゆる椎間板ヘルニアであるなら、病態に基づいて、医師の治療方針と一貫性のある理学療法プログラムが組まれるはずです。

しかし、治療(手術)の必要性のない状態で、対象療法で様子をみようとしている状態の患者に、蓋然性アプローチの中で他に競合する副仮説がないから診断された「椎間板ヘルニア」の場合は、医師の治療方針と一貫性のある理学療法プログラムというよりは、

それまでに培ってきた経験(知識やスキル)をもとに判断が下された理学療法士による理学療法(治療)プログラムが組まれる事になります。

この時の解釈は、先ほどの「副仮説を却下できた事による蓋然性に基づく椎間板ヘルニアという診断」を保留にしたままに、実用性に基づくアプローチとして、理学療法士によって治療をしてみて良くなるかを診ている状態とする事ができます。

もし、ここで治療による症状の改善がみられたというなら、「椎間板ヘルニア」が治癒したのではなく、実用性に基づくアプローチによって検証された「機能的な疼痛」が改善を示したと解釈するはずです。

この時に、椎間板ヘルニアの診断が、何らかの「機能的な腰痛を示す病名」に書き換えられる事はありませんが、決して椎間板ヘルニアの治療を行う事ができたと考える事はないはずです。

そして、この治療結果をもとに、診断が不適切だったとか、診断ミスだとか、医師が機能的な腰痛について考慮していない、という結論に至る事はありえません。

まとめ

検査をすすめるべきか否かについて、検査閾値と治療閾値という言葉を用いて解説しました。

蓋然性に基づくアプローチは「common」を、予後に基づくアプローチは「critical」をみています。使用する言葉は違っていますが、診ようとしていることは同様です。

実用性に基づくアプローチには、時間対効果、費用対効果の視点から、早急に安価で安全に治療できるものであれば、「難しく考えずに手っとり早く治療にあたる」という行動が含まれています。

その実用性に基づくアプローチの考え方に、理学療法士が行おうとしている機能的な疼痛の治療を落としこめる領域があると考えています。(ここは自論です。ご了承下さい。)